《新周刊》在10月24日刊发了一篇文章《最迷汉服的,是穿破洞牛仔裤长大的90后》。这篇文章中,有诸多有待商榷的地方,但是提到“标准难以统一,是最大的顽石”,的确是目前比较突出的一个问题。

长期以来,不管是网络上还是现实中,不管是专家学者还是普通百姓,普遍存在着这样一个疑问,那就是:什么样的衣服才算汉服?

具体表述:哪朝哪代的才算?哪种款式的算?哪种款式不算?以明末清初时间点为界限,界限之前的都算,界限之后的都不算吗?难道把历史上几种比较典型的款式通过人为的选择集中在一起,就成了“传统服饰”、“民族服饰”了吗?历史上存在大量的千奇百怪服饰,为什么你们选择的款式或特征就是,而其它的不是?

紧跟着的质疑就是,为什么你们选择的款式或特征(比如宽袍大袖交领右衽系带隐扣等等)是承载精神的形式,没有选择的那些服饰就不是承载精神的形式?

顺着这个思路走下去,就很容易得出一个结论:“汉服”这个概念是最近几年才兴起来的概念,是把历史上几种典型款式和特征筛选出来,人为地创造出来的文化概念,本身在历史上是不存在的。

事实上真的是这样吗?本文有必要对以上观点进行批驳。

汉服历代多款式,基础制式贯穿始终

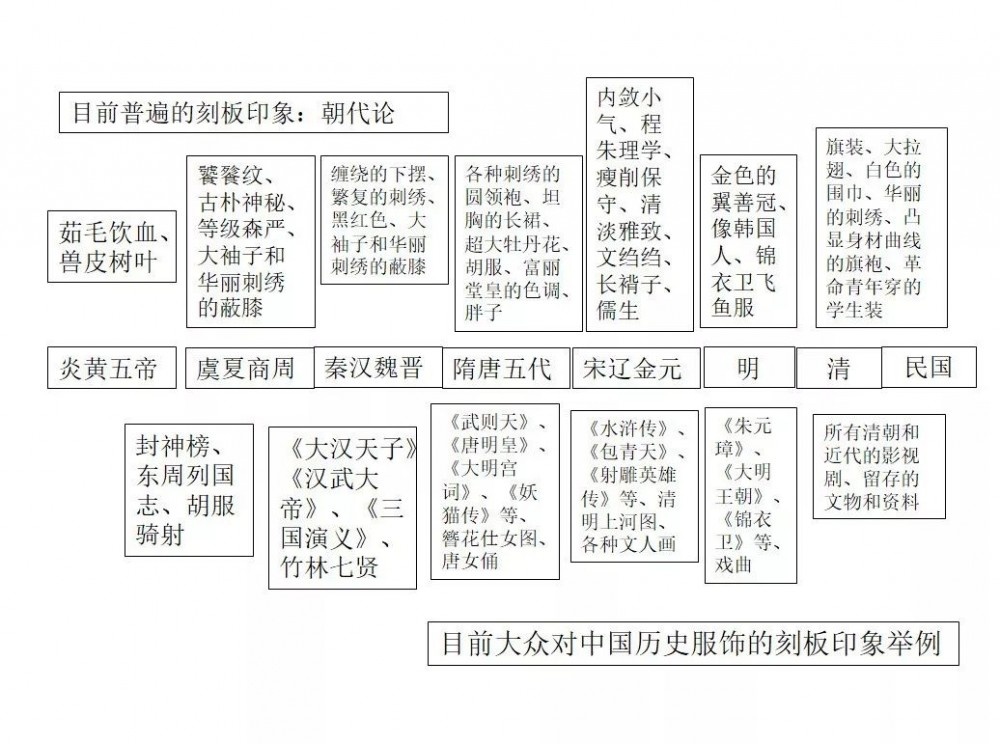

目前普遍人们对中国历史服饰文化所持有的观念和认知状况如下图:

从上图可知,大众包括学界,基本上都是从服饰断代史的角度出发,只关注最鲜明的、最吸引眼球的部分,只记住了每个朝代最具视觉冲击力和记忆点的特征,并且无限扩大该特征的鲜明性,以至于形成“一个朝代一种款式”的刻板印象。

影视剧的人物出于性格塑造和角色说明的缘故,一般都惯用极为夸张的服饰来脸谱化人物,甚至从头到尾只有这样一套服饰一种形象。这种舞台化与实际生活是相当有距离的。

笔者一再重复这样的观点:古代汉服是一个从小到大、从少到多不断在发展和积淀的服饰文化体系,就像一株幼苗,长成参天大树,不断地分支分叉,不断地开枝散叶,随着时间不断地创造和融合进新的款式和元素,规模越来越庞大、体系越来越复杂。

因此下文我们用一棵树的生命周期来举例,说明此观点:

黄帝时期,华夏衣冠(汉服)诞生,处于幼苗阶段,主体是衣裳(裤)制。其实衣裳(裤)制是一种固定搭配的上下结构,与之前的披围式服装、贯头衣等有根本区别。

周秦时期,除了衣裳(裤)制外,分叉出来了新的形制类别,深衣制。枝枝叶叶虽然看起来眼花缭乱,但是主干就是一个,而且枝叶要受到主干的规范和制约。

随着时间推移,树儿越长越大,华夏衣冠(汉服)体系的规模也越来越大,这其中,自己生长分叉了更多的枝丫,也吸收了外来的元素形成了新的分支。每一个阶段,都有突出的特征,每一个横截面,都有独一无二的年轮。

无论是开花还是结果,与原先幼苗时候的形态天差地别,相去甚远,但是所有的表达都要受到主干的影响,从根本上讲,都是一个体系内的不同部分,而每一部分均带有整体的本质特征(这一部分可以用分形学、基因学的理论来研究)。

因此,汉服根本就不可能一个朝代一套体系,甚至一个朝代一种刻板印象。但是不管怎么生长,主干依然是主干,上衣下裳和上衣下裤这两种基础形制一直贯穿汉服体系始终。

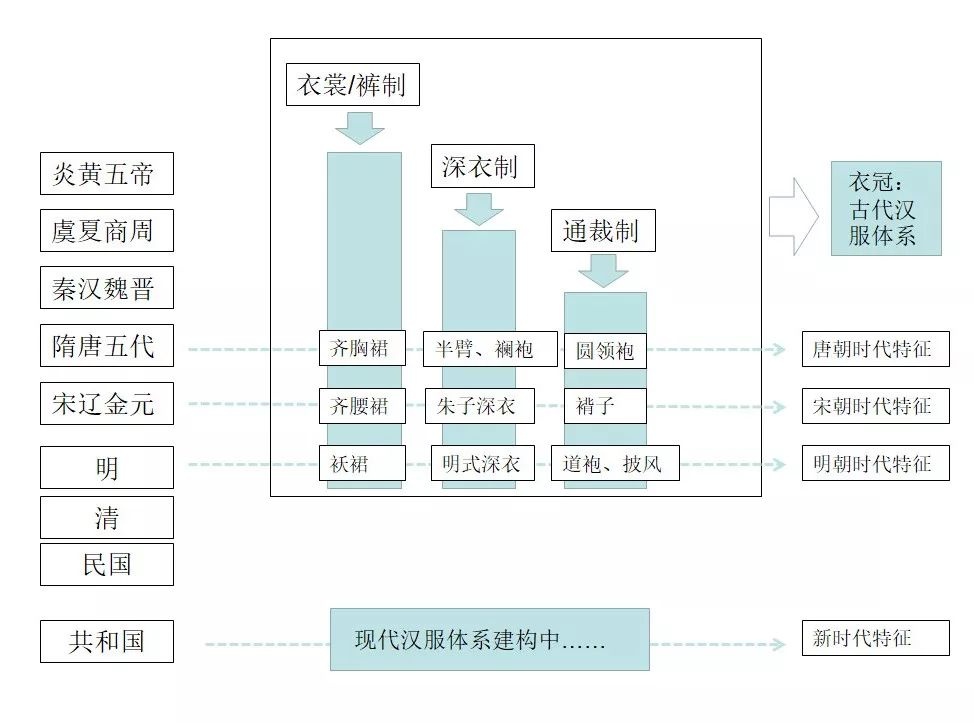

关于整个体系的基础形制与每个时代特征的关系如下图:

从上图可以看出,无论岁月变迁,基础形制只有不断增加的,一直贯穿始终,而在每个时代,基础形制表现出了具体的特征,带有浓烈的时代痕迹。

大体上衣裳/裤制是上下结构,而深衣制和通裁制为内外结构。它们互相是融会贯通的,并不是说,穿了衣裳就不能穿通裁袍衫了,或者说穿了圆领袍,衣裳制就废掉了。

汉服“树枝”≠汉服“树”但本质归属汉服“树”

目前这棵参天大树已经连根拔起,不存在了,只剩下了几根残枝、几片败叶、几朵花瓣和一些故事传说。我们是否可以据此而否定这棵大树不是真实客观的?它的生命从不存在?枝叶和花朵长得完全不一样、文献记载每年都长得不一样,我们是否据此而说,从来没有什么“大树”???有人从这棵大树上截了一段,嫁接成盆景,那么我们可以说盆景就是这棵大树吗?

本文认为:汉族的服饰文化体系是实实在在、真真切切地在历史上存在过的客观事物。

需要特别强调的是,这里的客观事物不仅是指物质文化,更是指存在于古代人(无论族别)头脑观念中的抽象概念,是古代人的共同认知、思想情感,而不是指作为殊相存在的具体文物。

这是什么意思呢?也就是说,汉服运动的人们所要探讨的历史上的对象,除了留存下来的具体文物外,还有99.99%没有留存下来、但是曾经在时空中真切存在过的服饰;除了我们看得见摸得着的物质性、文字化的服饰外,还有所有古人关于服饰的思想观念。除了存在着对服饰清晰明确的思想观念外,还有着清晰明确的区分界限和内在逻辑。

因此,襕袍从服饰史等单纯的物质文化角度来看,分明是上下通裁,应该归属到通裁类,但是笔者放在了深衣制,这是因为《隋书礼仪志》:“宇文护始命袍加下襕”,《新唐书车服志》:“太尉长孙无忌又议,服袍者下加襕。”有附会古深衣衣裳相连之意[1]。这种特征反映了当时社会的人们的思想观念,自然是要从当时人们的“文化自觉”去理解和研究。

需要特别加以说明的是,本文所称的“深衣制”,是指包括《礼记深衣》、江陵马山楚墓出土、马王堆汉墓出土、唐半臂、朱子深衣、黄宗羲研究深衣在内的所有实物和观念的抽象概念,是指在中国服饰史上,始终有着一个“上下连属”的服饰大类,这个大类有着明显的发展脉络,是从“上衣下裳”这个基础发展出来的,所以,并不是单纯地仅仅地以《礼记深衣》为绝对标准,所以深衣制的衣服不一定“下裳十二片”、不一定“被体深邃”。

本文所指的“深衣制”不能等同于《礼记深衣》篇的深衣制,具体内容后面介绍。上下分裁然后缝合在一起的服装款式多不胜数,也就是所谓的“连衣裙”,但是在汉服研究领域,这是判断是否是深衣制的必要条件,而非充分条件。

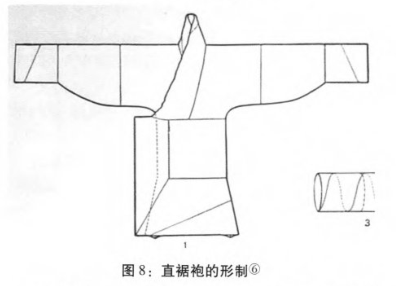

古人的思想观念,并不是空中楼阁,而是当时本身就存在这样的服饰文化社会基础。隋唐时期的半臂和长袖衣,往往施加异色襕,其结构和穿法,与秦汉的深衣制的诸款式没有本质区别,都是上部分交领、有中缝、内外衽,上下分裁然后缝合在一起,区别在于秦汉的深衣制衣服多用于外层衣物,袖子宽长、下半部分衍生出很多花样;隋唐的深衣制衣服多用于中层起衬衣的作用,半袖、下半部分较短窄。

▲敦煌莫高窟116窟盛唐弥勒经变之“树上生衣”,穿在袍内的暗红带碧襕的半臂衣[2]

对比长沙马王堆汉墓出土的深衣类直裾袍服,可能有一个比较直观的了解。了解服饰文化发展脉络中,变与不变的辩证问题。

去掉面料的厚薄、花纹和色彩、去掉衣缘、抛开袖子长短和下裳的长短,抛开外袍和衬衣的用途,两者之间是不是存在着高度的一致性?

是的,它们之间存在着非常非常大的区别,甚至于一眼看上去根本看不出它们有什么相似的地方,需要我们动脑筋去设想去掉表面元素之后的抽象概念。

但是我们需要搞清楚这样的一个问题:一个事物有本质属性和非本质属性。

落实在服饰上面,则可表述为:假设某一款式属于某一个服饰文化体系的一部分,那么该款式必然被该体系规定,且在底层设计、基本框架和本质特征上保持“不变”。同时它可以层层附加时代特征,变化无穷,以至于凸显或者遮蔽它的本质特征。

透过现象看本质,我们不能说,表面上它们有着自己强烈的时代特征和烙印,所以它们就毫无关系,从而推导出汉服在历史上只有千奇百怪的款式,没有统一完整的体系。毛毛虫和蝴蝶在外形上毫无共通,但是它们就是同一种生物,不同的形态是这一种生物的不同生命历程罢了。

回到上文提到的“文化自觉”,正是因为古代人本身有着清晰明确的观念(这种观念不一定符合绝对的史实),但是他们无疑是在主动而积极地去把握住事物的本质,所以才会有在圆领袍下摆加横襕以附会深衣的做法。类似的例子还有唐代的“飞纎”、宋代的“方心曲领”、明代的“绶带”等等。

根据文献,古代人(不管是哪个族别),有着非常强烈和明确的关于华夏衣冠(就是我们今天命名为汉服)的思想观念。古人对于服饰的“文化自觉”,不仅在细节上分得清——微管仲,吾被发左衽矣;在整体上也分得清——天下衣冠士庶,避地东吴,永嘉南迁,未盛于此[4]。

古人不仅把“内外”(也就是所谓的“华夷”)分得清楚,衣冠的历史源流也搞得很清楚。比如央视《国家宝藏》有一期节目中讲到“孔府藏的衍圣公朝服”,从中可以看出,至少明朝人已经很清楚中华服饰的历史文化发展历程。

重育汉服“树”生长,取整弃异

由于我们的服饰文化体系太大了,我们看到的往往是其一个角落,所以非常惊奇居然世界上会存在这么庞大的庞然大物。如果不是看到化石实物,我们是无论如