汉服的华美,走过了汉代的庄重、唐代的热烈、宋代的文秀、明代的丰富,到清代因为政治缘故而被迫戛然而止。然而汉服表达的审美情趣、思想意识,始终影响着各种艺术形式,并未因历史之手的残酷而彻底断裂。

· 古画中的汉服

汉服相较于胡服、旗装或其他少数民族服饰,最大的特点是能够既庄重又飘逸、既灵动又大方。将看似矛盾的特点协调为一身华衣,这是汉服的艺术。

比如东晋时期顾恺之的一幅《女史箴图》,是绘画史上的重要画作。画上女子的所为,个个都是宫廷妇女德行的典范,有冯婕妤不计个人安危、勇敢挡在黑熊之前保护汉元帝,有班婕妤谨记后妃之德、辞谢汉成帝同辇而行的邀请……画中因为是要表现女性的美德,所以举手投足都要在动感中保持温婉贤淑。对于这种要求,可以说是汉服正好帮托了顾恺之的笔工。

比如在《女史箴图》的第四段,是展现妇女梳妆的场景,其中一名妇女对镜而坐,身后的少女为她梳头理妆。魏晋时期的汉服特色是尤为地宽袍大袖、飘飘似仙,而这位端坐于镜前的贵妇,衣着虽然绫罗繁复,但是却不显臃肿,华贵中彰显着俊逸的姿态。深闺宫眷,是稳重而不失活力的。

这一段的图画内容,是在告诫人们:人人都知修容,岂知更要修性。所以这位作为楷模的妇女,她必须是衣饰端严优美、性情端庄和美。那么何以体现?汉服的袍袖裙摆在她身上簌簌相叠,衣着不寒微亦不奢侈,不刻板亦不轻浮,衬托出一份优雅娴静、温淑有礼,但同时,内劲的生命力并未被束缚成一板一眼的缓钝,还随时可以流动出衣袂飘飘的灵逸。

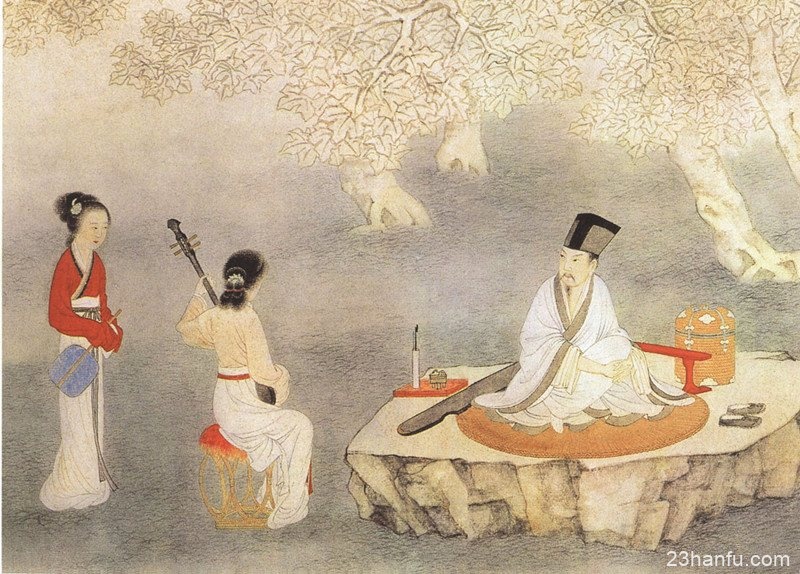

清代政令虽使天下剃发易服,属于汉服的历史就此被旗装取代,但其实清朝的统治者们,自身也是喜爱汉服的,他们在殿宇之外的私人空间里,也曾身穿汉服,体验别一番感受,并且还对自己这样的另类之举甚为得意,否则,我们如今就不会看到有许多清宫画作,都在皇帝的命令下,特意留下了他们的汉服秀。无论是以严厉勤谨著称的雍正,还是以十全老人自居的乾隆,或是以平庸温和为名的嘉庆,他们都曾有汉服打扮的行乐图流传世间,汉服,给了他们一个不为人知的情趣世界。

尤其是郎世宁创作的《平安春信图》,画中难得地展现了雍正与乾隆两代帝王的生活交流。他们在翠竹湖石间,身着汉装,作谦谦文士打扮;手递梅枝,如寻常父子人家。中年的雍正(胤禛),在竹梅之间仿若仙风道骨般出尘,少年的乾隆(弘历),在田园之中宛如潇洒书生般清朗。汉服与人的身体贴合随型,而又能有舞动飘摆的自由空间,这让精神紧张、身心疲惫的帝王颇有偷得浮生半日闲的放松感。这份灵逸洒脱,是便于骑马打仗的旗装,所不能企及的,使得一国之君,也要偷偷在朝政之外来过把瘾。

· 陶瓷上的汉服

汉服虽然在清朝退出历史舞台,然而汉服之美却未在清朝被时代遗忘。除了清朝的仕女画依旧不离汉服、甚至帝王行乐图都有汉服的身姿,在陶瓷绘画上,身着汉装的人物更是遍及了从官窑到民窑的所有器物。

陶瓷器皿上的人物画,在康雍乾时期一下子多了起来,因为当时社会富足,人口增多,瓷器画作也在体现时代特征。

比如五彩瓷,这是元代就产生了的一类瓷器,能以多种色彩展现画作内容,比较生动具象。康熙时期流行“四妃十六子”的画面,就是在一件瓷器上画有四位仕女、十六个孩子,这种孩童众多的婴戏图代表着社会对多子多孙的盼望。仕女们身着柔美的汉服,长身玉立,雅致内敛。这也正表明了千百年来中国主流对女性的审美要求:贞德有礼,娴静整洁。汉服的线条感,衬托着女子的温柔;汉服的层叠有致,提醒着人们重内涵而不张扬。在和平时代,汉服的优雅能穿出一派悠然有序,这是人们在安乐时期尤其向往的,一种慢节奏的、重视细节的生活品位。

与五彩瓷相比,粉彩瓷更加鲜艳夺目、栩栩如生,这支陶瓷队伍里突起的异军,到康熙晚期才华丽诞生。粉彩瓷绘画人物,更加形象逼真。雍正、乾隆时期粉彩瓷作上的仕女图,那些汉服女子衣饰精细、配色鲜艳,连佩饰都被描绘得惟妙惟肖,用以点缀曼妙的襦裙。粉彩瓷画作浓墨重彩,瓷上的仕女们身姿如舞、宛若惊鸿,华丽的衣装、悠然的生活,正是盛世气息在随衣袂流淌,似乎能淌进后来人的心里,长流在历史的河道里。在我国最后一个封建王朝的最后一次盛世中,汉服之美,依然是这个时代里对美的记忆和认同。

· 文学里的汉服

汉服不仅刻画着女性的婉约美,也衬托着男性的俊逸美。何止于改服之后的帝王们仍旧对它有所偏爱,远在汉服发端的历史早期,它就早已化为男性魅力的一部分,深植在悠悠吟唱的思念里。

《诗经·子衿》开篇就唱:“青青子衿,悠悠我心。” 青青子衿,指青色交领的长衫,那是古代学子的常服,现在多解释为汉服上的交领,也就是衣领。身穿汉服的那个学子啊,实在是牵绊着我心的人,这就是“青青子衿,悠悠我心”的意思。到底那是个什么样的人呢?我们并不确知,然而主人公只以一袭简约长衫指代她的心上人,可以令人遥想,那必是如风飒爽、如云清扬、如玉温雅、如松朗立的人,必是“郎艳独绝,世无其二”地翩翩然走进她的心里。

汉服自身作为美的化身,就是可以成为人身的一个外延,成为气质的一种代名词。很难想象今天也能用“青青西服”“青青领带”来代表爱人的美好,因为这些服饰本身并不具有诗意。

这是女子对男子的芳心,寄许于一件常衣之中。而这天下最才高八斗的曹子建,他所心慕的女神,他曾在《洛神赋》中这样形容:“其形也,翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。”这样乘云踏月、惊风飘雪的仙女之态,除了汉服的翩跹,还有哪一种衣物能入此画面?云笼月,风吹雪,菊如颜,体如松,当这位女神出现,惊动的是万物的争相娇艳,而纵使如此,还不及照亮她凌波微步的曼妙体态。曹植用笔墨和想象构画出他梦中的完美女神,而这女神,衣带如飘,裙摆如飞,回风环绕,落雪无声,也只有广袖长襟、衣袂飘动的汉服,才能让她长风玉立、不胜仙姿。

这就是汉服,它本身就是一场舞,就是一幅画,就是一首诗,就是一个神话。它的存在,证明我们的民族,曾精神贵族到如此境地——我们在穿衣着装上,早已不屑地超越了实用阶层的功利性,而安然享受着奢侈阶层的美学性。这种安然,一梦千年。