我在想,為什麼魏晉這個時代會吸引人?也許是我們對當時的文士有一種想像──風流蘊藉、雖然不修小節但神姿俊朗。不管是人物本身的事蹟,或是其筆下詩文,都能看到亂世中,魏晉名士們以其獨特的生命情調,綻放出不同的光彩。就像我們在圖像資料中看到的[1]:

等、、、等、等,等一下,我知道你想抗議了,雖然你知道文人們豪飲、放浪形骸,但是不管是在電視劇或是書畫裡,文人形象應該是像是下面的圖畫吧?[3]

如果你真的這樣想,那麼恭喜你,你喜歡的其實不是魏晉風,而是宋制男裝──這幾張畫作,全是宋人畫。跟妹子提供的魏晉風上身照片,還真有那麼幾分神似呢!如果說,交領衫、長裙、商家所謂「大袖衫」這是宋制男裝的形制之一,為什麼我們會發生宋制、魏晉風混淆的狀況呢?

(真正的魏晉是什麼,請參考無劫緣的文章《兩晉潮流──裙襦結構統治下的天下》)

摹本真跡傻傻分不清

因為魏晉的年代久遠,文物出土不多,要還原當時情狀,少不得參酌圖像資料。如果不看壁畫,只看傳世作品,現在談魏晉時主要參酌的畫作,如《洛神賦圖》(圖一左)、《高逸圖》(又稱《七賢圖》圖一右上),前者為宋摹本,後者為唐人畫作,其他如:《斲琴圖》、《女史箴圖》、《列女仁智圖》,清一色為宋人摹本。

摹本與原本的時代相隔越久就越有偏差,很容易混入臨摹者的時代特色。譬如傳為顧閎中作的《韓熙載夜宴圖》,真本已失,現存的「臺北故宮甲本」(北宋摹本)與「北京故宮本」(南宋摹本)就差異極大:[4]

現在我們參考宋摹本來做魏晉衣物,自然會有宋制與魏晉風傻傻分不清的情況。而且歷代文人畫又常以高士為主題,所繪者是作畫者當時的情況,抑或是想像中的古代文人的樣貌,還是介於虛實之間,都需要逐一判斷。

上圖為《斲琴圖》宋摹本,下面左右《槐蔭消暑圖》、《柳蔭高士圖》均為宋代文人畫[5],如果我不說,會不會有人認為,下方兩圖的主題是魏晉名士呢?我們對於魏晉的印象,如果不看陶俑、不看壁畫,只看傳說為顧愷之的畫作(實際上都是後人的摹本了),或是歷代文人所描繪的高逸圖、隱逸圖,那麼很有可能,會把宋的印象投射到魏晉。如果真的喜歡魏晉風,那不如看看有文物依據的宋制男裝,會是什麼樣的風貌吧!

宋制男裝的文物依據

出土男性衣物的宋墓不多,在趙伯澐墓出土之前,能參考的資料就是金壇周瑀墓,其他如何家皂北宋墓,出土的多半是殘片,報告雖然有文字敘述,但是偏偏不給照片。茶園山宋墓的也是相似情況,雖然看得到部分衣物展出,公布的報告內容著重在金器上,衣物的描述則付之如闕。

有幸黃岩趙伯澐墓出土了豐富且完整的衣物,除了完整的宋代公服文物出土,我們也看到了罕見的宋代男子裙裝。

宋代男子裙裝文物

陳國安〈淺談衡陽縣何家皂北宋墓紡織品〉[6]一文中,記錄了何家皂北宋墓出土五件裙裝,報告中提及這裙裝有兩件較好,三件殘破,分平展裙和百褶裙。兩片較完整的敘述如下:

金黃色幾何紋綾絲棉裙(編號28),下襬與繫帶已殘缺。綾面,黃絹裡,內絮絲裙面平展,由兩塊綾縫成,中間開口,上窄下寬,裙上部4釐米與裙腰縫接,腰兩端延長為裙帶。裙通長94、裙面長83、腰寬11、腰長78、帶寬4.5釐米。

黃色素紗百褶裙(編號35)殘缺不全。製作皺褶的方法是:裙腰與裙身縫接時,裙身每隔1.5釐米向右方收褶一次,裙身伸進雙層絹裙腰內約1.5釐米,用直徑0.20釐米的黃色絲線縫合,針腳長0.5–0.7釐米。繫帶為雙層,長86、寬4.5釐米。

另外有白色麻布百褶裙(編號63)殘片,縫製如黃色素紗百褶裙,殘片呈扇形推論裙身至少由三幅縫合,只有中間一幅完整。平展裙的文字描述,跟德安周氏墓出土的星地折枝花綾裙(C.4)頗為類似,但是男子並沒有像女子二破裙這樣穿著的圖像資料,此裙到底開口往哪邊?還是做為圍裙使用?都有待討論。

而百褶裙因為殘缺不全,報告也沒有提供殘片數據,僅知此裙褶子極密,「裙身每隔1.5釐米向右方收褶一次」,至於裙子是打滿褶子,還是左右兩端留有光面,均無法得知 。 這就像是我們看到宋人畫裡面,確實有各種裙子,然而畫家總喜歡留給我們人物的側身背影,在書畫中確實韻味深長,但對於判斷畫得是何種裙式,只能讓我們嘆氣。[7]

趙伯澐墓出土的百迭裙,至少將這個謎題解開了大半,這是一件完整的男子裙裝,裙子左右兩端留有光面,中間打了十三個順褶,根據現場拍攝者的觀察,每個褶子寬度約在4公分左右,裙長93.5公分,腰寬則標註為41公分。(絲博工作人員表示,這個數據是根據裙子出土的樣貌描述的,不知當初是怎麼折疊的。)

這個裙式與其他宋代女墓出土的百迭裙是一致的。由是可知,百迭裙在宋代為男女均可穿著的裙式,而褶子寬度可能是相當自由的,因為在女墓出土的百迭裙中,可以看到像是推論為茶園山宋墓出土的裙子,褶寬有4公分(為工字褶),而黃昇墓與花山墓的百迭裙,褶子就相對細密很多。而何家皂的殘片雖然無法確知,此裙是否為百迭裙,但不妨礙證明,男子裙裝的褶子,可以有1.5公分之細,也可以如趙伯澐的4公分之寬。

對照圖像資料,我們可以看到,直領大襟(俗稱交領)上衣與百迭裙搭配的情形,部分時候與氅衣搭配穿著。[8]

直領大襟上衣搭配百迭裙,是不是男裝所謂的「衣裳」呢?如果是這樣,那麼上衣應該是長衣加裳,還是短衣加裳呢?圖像資料上搭配的氅衣,是標準配搭配嗎?是否能搭配其他的外衣呢?

衣裳?長衣加裳還是短衣加裳?

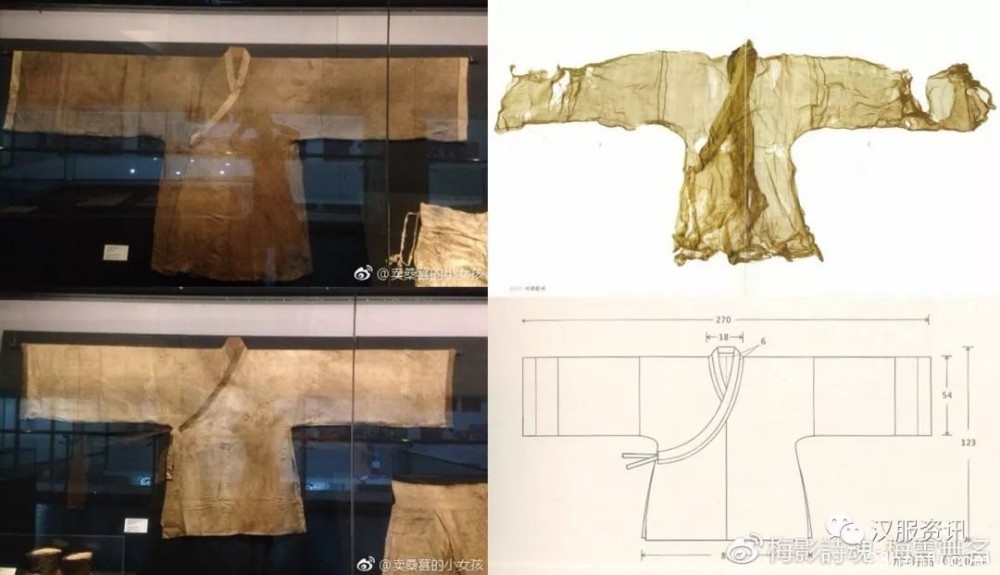

趙伯澐墓出土的文物,根據展冊《絲府宋韻》[9]提供的數據, 直領大襟衫襖長度分別為116、123、125、142公分,其通袖在266-292之間,袖寬約在54公分左右。可以知道,這些直領大襟的衣物,都是長衣。除了展出的八件上衣之外,在《宋服之冠》中還提及了,一件直領大襟的縠衫(下圖右上),雖然沒有數據,但按比例也可推知,仍是長衣。[10]

參看周瑀墓的數據,也是相似, 直領大襟衫襖均為長衣,衣長在133-135之間,只有對襟衫襖有衣長較短的數據。大抵可以推測,與百迭裙搭配的上衣,應為長衣。

因為長裙蓋住了上衣,在圖像資料中相對不容易應證,是否真為長衣搭配長裙。在下圖中間的《撲棗圖》,我們可以看到紅衣小童,身穿長衫,外罩藍色裙子,在裙子底下露出紅色長衫的邊角,底下穿褲。這個穿搭可以明確讓我們知道,確實存在長衫搭配褲子、外罩裙,這樣的穿搭方式。而圖中下方穿著褐色長衫的小童,內襯紅色短裙,下著褲,這應該是周瑀墓出土的短裙穿搭層次。[11]

至於是否真的不存在直領大襟的短衫襖?這個問題則是未必。同樣是《撲棗圖》,黃衣小童的衫子明顯短了許多,衫下著裙、裙下穿褲,直領大襟的短衫襖只是目前文物沒有出土而已。短衫襖類的衣物在廣大的勞動人民中,相信是不可或缺的存在。[12]

回到文物墓主本身,宋太祖第七世孫趙伯澐、太學生周瑀,顯然是士大夫階層,不需要勞動,陪葬衣物沒有交領短衫襖,也是自然不過的,文人畫裡的情境亦然。所以現在推論,以長衣搭配長裙,可能會更貼近當時的情狀些。

以下是根據趙伯澐衣物數據製作搭配後的穿著情況,可以得出接近宋代文人畫的形象,其外型極其接近商家所謂的「衣裳」。

大袖衫?氅衣?褙子?

商家所謂魏晉風,除了直領大襟衫搭配長裙,外頭多半還會罩著一件「大袖衫」。眾所周知,大袖衫實為女性禮服,與霞帔搭配使用──花山墓的大袖衫前短後長、曳地,同時出土了帔帶。後來逐漸演化形成為後來常見的大袖衫,如黃昇墓、周氏墓的大袖衫,背後有三角兜,與霞帔搭配使用,至明代則為大衫霞帔。這一路演變的脈絡清晰可見,無論宋明,大袖衫均為女性禮服。往前回推,即便如唐制大袖衫,有壁畫無文物,但也不會是與魏晉衣物一起搭配,當然也不適合與宋制男裝搭配。[13]

但是我們不管在電視劇或是文人畫中,除了 直領大襟衫襖搭配長裙,也常常看到外罩長衣的形象:[14]

最常見的應該是氅衣,如右上是經典的《聽琴圖》,途中氅衣衣長接近地面;左圖元人華祖立摹趙孟頫《十子圖》的莊周,也是相近的形象。中上的《香山九老圖》就比較懸疑,正中間人物的衣服,領緣到了下方沒有看到,這麼莫非是衣長是短的?但實在不能肯定。

這種通裁不開岔,全緣邊的衣物,趙伯澐墓出土了一件很相近,但是衣長只有85公分,是全墓中最短的一件上衣,這就顯得有些尷尬了,和圖像資料的長度對應不上。而且通袖也才181公分,和其他交領衫襖,通袖動輒270、291公分的相比,顯然也是短了一截,要做為氅衣的根據可能不太適合。

而金代有個閻德源的道士墓[15],報告中記錄出土了「大道袍」與「鶴氅」,這個「大道袍」與氅衣應該是相近的,然而是金代、又是道士墓,就不知金國道士的衣物與宋代文人的衣物,落差有多少?所以製作氅衣搭配長衫襖與百迭裙,應該是可行,但是有點風險的。(大家應該看得出來,趙伯澐出土的那件短衣與閻德源出土